1.2025年、東京の「おひとりさま」が直面する現実

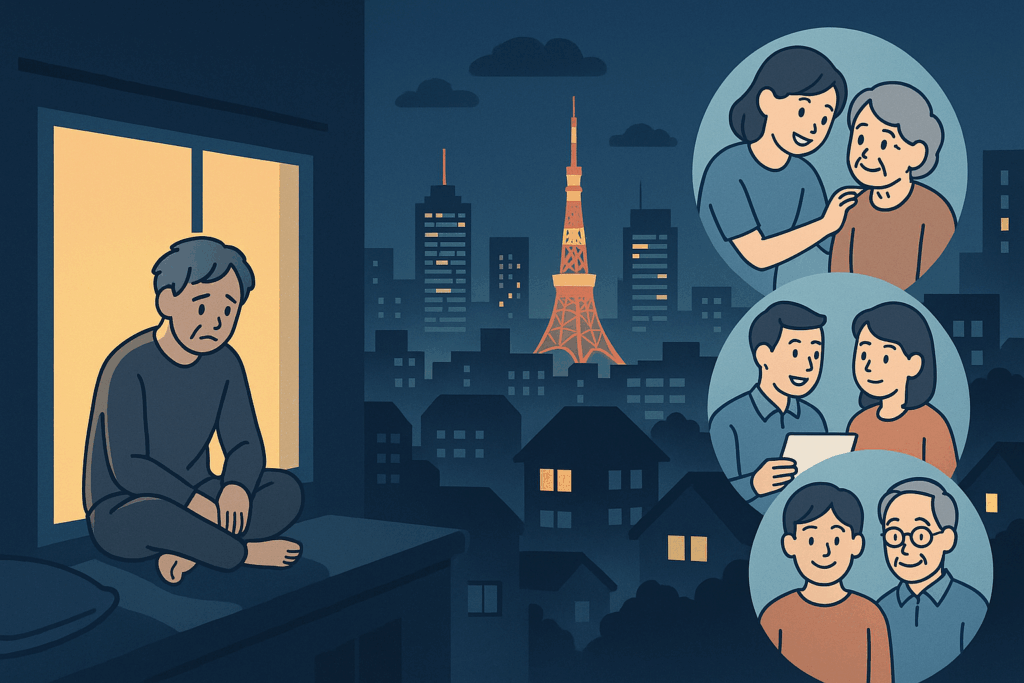

2025年、日本は団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる「超高齢社会」のピークを迎えます。特に、都市部である東京の高齢化は深刻です。核家族化、非婚化が進んだ結果、**「おひとりさま」**として暮らす高齢者が急増しており、その生活の裏側で「孤独死」のリスクが静かに高まっています。

孤独死は、単に「自宅で一人で亡くなること」以上の問題を含んでいます。それは、地域社会からの孤立、体調急変への対応の遅れ、そして何よりも「誰にも看取られなかった」という精神的な不安の表れです。この切実な問題に対し、行政、民間、そして地域全体が一体となって取り組むことが、現代の東京で**「おひとりさま」が生活の安心**を維持するための急務となっています。

この課題に正面から向き合い、「孤独死ゼロ」を目標に具体的な取り組みを進めている自治体の一つが、世田谷区です。その先進的な事例から、私たちNPOが提案する「安心の輪」の作り方を見ていきましょう。

2.世田谷区の先進事例:官民連携による「気づき」のネットワーク

世田谷区は、東京の区の中でも特に高齢者人口が多く、**「高齢者見守り協定」**の構築に早くから力を入れてきました。この取り組みの最大の特徴は、行政の枠を超えて、民間事業者の「気づき」を仕組み化した点にあります。

協定の中核:「情報共有」の心理的ハードルを下げる

かつての安否確認は、民生委員や地域住民による訪問が主でしたが、高齢者のプライバシー意識の高まりや、見守る側の負担増加により限界がありました。

世田谷区の協定では、郵便局、電力・ガス・水道のライフライン事業者、新聞販売店、地域で活動するNPOなど、日常的に高齢者宅を訪問・接触する多様な事業者と連携しています。これらの事業者が業務中に「郵便物が溜まっている」「電気がついていない」「悪臭がする」といった異変に気づいた際、速やかに区の高齢者支援の窓口(あんしんすこやかセンターなど)に通報するルートを確立しました。

:世田谷区の高齢者見守りに関する取り組み(世田谷区公式サイト)

:総務省「一人暮らしの高齢者に対する見守り活動に関する調査」

孤独死対策を支える多様なアプローチ

世田谷区以外でも、東京や近隣の自治体では、様々な方法で孤独死対策を進めています。

- ごみ出しによる確認:独居高齢者宅に色付きのごみ袋を配布し、ごみ収集員がごみが出ているかどうかで安否を確認する仕組みは、東京都内の多くの区で採用されています。

- IoTとAIの活用:近年は、おひとりさま世帯に設置したセンサーが、トイレや冷蔵庫の使用状況、室温などのデータを検知し、普段と異なる動きがあった場合に家族やNPOに通知するシステム(例:大手警備会社の見守りサービス)の導入も進んでいます。

これらの事例は、「生活の安心」を守るためには、行政サービスだけでなく、地域住民、民間企業の日常業務、そして最新のテクノロジーを組み合わせた重層的なネットワークが必要であることを示しています。

3.「おひとりさま」が今すぐ準備すべき3つの「安心の輪」

孤独死を他人事として捉えず、「おひとりさま」である自分が東京で安心して暮らしていくために、今から準備できることがあります。それは、緊急時に備えるための3つの「安心の輪」を作ることです。

1:制度と契約による安心

緊急時の命綱となるのが、公的な制度や民間サービスへの加入です。

- 公的・準公的サービス:自治体による緊急通報装置の貸与制度(例:埼玉県志木市などの取り組み)を確認しましょう。

- 見守りサービス契約:警備会社や宅配会社(例:郵便局のみまもりサービス)の駆けつけ型・訪問型サービスを検討し、体調急変時に備えます。

2:経済的・死後事務的な安心

おひとりさまが最も不安に感じる「もしもの時」の財産管理や、死後の手続きに関する不安を解消します。

- 財産管理・任意後見契約:認知症などで判断能力が低下した場合に備え、信頼できるNPOや専門家(弁護士・司法書士など)と任意後見契約を結んでおきます(:法テラス「任意後見制度について」)。

- 死後事務委任契約:葬儀の手配、賃貸住宅の解約、病院への支払いなど、ご自身の死後の手続きを委任する契約です。これをNPOなどの第三者と結ぶことで、誰にも迷惑をかけたくないというおひとりさまの願いが叶えられます。

輪3:継続的な「つながり」による精神的な安心

孤独死の根本的な原因は**「孤立」**です。制度や契約による物理的な安心に加え、精神的な安心を確保するためには、利害関係のない第三者との継続的なつながりが不可欠です。

- 定期的なコミュニケーション:週に一度の電話、月に一度の訪問など、定期的に「生の声」を聞いてくれる人・機関が必要です。

- NPOなどの活用:地域で活動するNPOは、行政や民間企業の見守りサービスではカバーしきれない、きめ細やかな傾聴や生活サポートを提供できます。これが、孤独感を解消し、**「生活の安心」**の土台を築きます。

- :厚生労働省「地域における孤独死対策」に関するガイドライン

- :消費者庁「高齢者の消費者被害と見守り」

4.東京の「おひとりさま」へ:私たちNPOからの提言

東京という大都市で、おひとりさまとして人生の最期まで自分らしく生きるためには、「不安の種」を行動に変えることが大切です。世田谷区が教えてくれたのは、**「命の安全は、地域全員で守る」**という強いメッセージです。

私たちNPO生活安心は、まさにこの「安心の輪3」の役割を担う専門家集団です。私たちは単なる「安否確認」に留まらず、定期的な訪問と傾聴を通じて、**あなたと社会との継続的な「心のつながり」**を維持します。

- 「入院時の保証人がいない」

- 「もしもの時の葬儀や家財処分を誰に頼めばいいか」

- 「突然倒れたときに、すぐ駆けつけてくれる人が欲しい」

といった、おひとりさま特有の複雑で切実な不安を解消し、**「生活の安心」**をトータルでサポートします。

【関連ブログ記事】

孤独死3万人超という現実――高齢者見守り体制の重要性とNPOの役割

孤独死は、適切な準備と地域の連携があれば、必ず防ぐことができます。東京で暮らすおひとりさまの皆様が、不安なく、尊厳を持って最期まで暮らせるよう、私たちNPOをあなたの「安心のサポーター」としてぜひご活用ください。

まずは、私たちの具体的な見守りサービス内容をご覧いただき、最初の一歩を踏み出してみませんか。ご相談は無料ですのでご安心ください。

NPO法人 生活あんしんサポート

理事長 生田 忠士

東京都渋谷区東3-23-5 石川ビル2F

コメントを残す